Vous ne le savez peut-être pas, mais en plus des neurosciences, j’ai deux passions qui font de moi une personne délicieuse dans les dîners :

L’Histoire, pour comprendre d’où viennent nos « évidences » d’aujourd’hui (spoiler : souvent de nulle part).

La sociologie, pour observer comment les idées circulent, se transforment… et parfois s’imposent sans qu’on se pose la moindre question.

Il n’a donc pas fallu longtemps avant que je me penche sur le sujet de l’entrainement au sommeil sous ces deux angles.

Et ce que j’ai trouvé n’a pas tardé à me mettre particulièrement en rogne : dans l’histoire de la maternité, devinez qui a écrit les règles ?

Pas les mères, évidemment.

Pendant des siècles, ce sont surtout des messieurs — médecins, prêtres, pédagogues, politiques — qui ont décidé de ce qui était « bon » pour les bébés… et pour leurs mères.

Ils ont pondu des manuels entiers sur l’allaitement, le portage, le sommeil, sans avoir jamais porté, allaité, ni passé une seule nuit blanche à bercer un bébé qui hurle. Mais bon, pourquoi se gêner ? L’expertise, c’est surfait.

L’entraînement au sommeil, c’est l’exemple parfait de cette belle hypocrisie : une pratique qui s’est imposée dans certaines cultures, non pas parce qu’on a observé ce dont les bébés avaient besoin, mais parce qu’il fallait absolument produire un certain type d’adulte et — accessoirement — libérer le temps et contrôler le corps des mères.

Et aujourd’hui ? Aujourd’hui, on nous sert encore l’idée que c’est juste une méthode « neutre », une option comme une autre. D’ailleurs, souvenez-vous de la petite polémique qui a suivi ma critique de ce fameux best-seller sur le sommeil des bébés. On m’a dit : « Moi je reste neutre, je laisse le choix aux parents ».

Ah, la neutralité ! Mon concept préféré. Sauf que la neutralité, ça marche quand les deux options sont construites sur des bases comparables. Mettre sur le même plan le maternage responsive et l’entraînement au sommeil, c’est comme dire qu’un plat cuisiné avec amour et un ration de survie militaire se valent… Ils ne viennent pas du même endroit, et ils n’ont clairement pas la même intention.

Oui, les parents ont le droit de choisir. Mais faudrait peut-être qu’ils sachent ce qu’ils choisissent, non ? Et pour ça, l’histoire est un outil redoutablement efficace pour lever le voile sur nos petites « évidences » bien arrangeantes.

I. Les racines historiques : quand la discipline s’invite dans le berceau </font color= »#D6FF3D »>;

1. XVIIIᵉ – XIXᵉ siècle : la naissance des manuels parentaux (ou comment les experts se sont auto-proclamés)

À la fin du XVIIIᵉ et au XIXᵉ siècle, l’Europe voit fleurir les premiers manuels de puériculture « modernes ». Leur leitmotiv ? Hygiénisme, ordre, régularité. Et déjà cette idée géniale que les pleurs sont un caprice et que l’enfant doit apprendre à se « maîtriser ».

Les auteurs ? Presque exclusivement des hommes, évidemment. Souvent médecins ou éducateurs, qui regardent la maternité comme une mission à encadrer de près. Les instincts maternels sont tolérés… tant qu’ils ne viennent pas foutre en l’air l’ordre établi.

Pratique, non ?

2. Début XXᵉ siècle : le behaviorisme comme bible (États-Unis)

Aux États-Unis, des figures comme Luther Emmett Holt (pédiatre et auteur du très cash The Care and Feeding of Children, 1894)

et John B. Watson (psychologue et père du behaviorisme) popularisent cette idée révolutionnaire : l’enfant doit s’adapter au parent, pas l’inverse.

Watson pousse le vice jusqu’à recommander de jamais embrasser ni câliner son enfant — sauf peut-être trois fois par an, et encore, si on est d’humeur généreuse.

Le message est clair : moins de proximité, plus de contrôle, et cette assurance absolue que si maman se montre « trop présente », elle va fabriquer un futur adulte faible et dépendant.

II. L’idéologie au service du berceau : Haarer et la fabrique de l’obéissance nazie </font color= »#D6FF3D »>

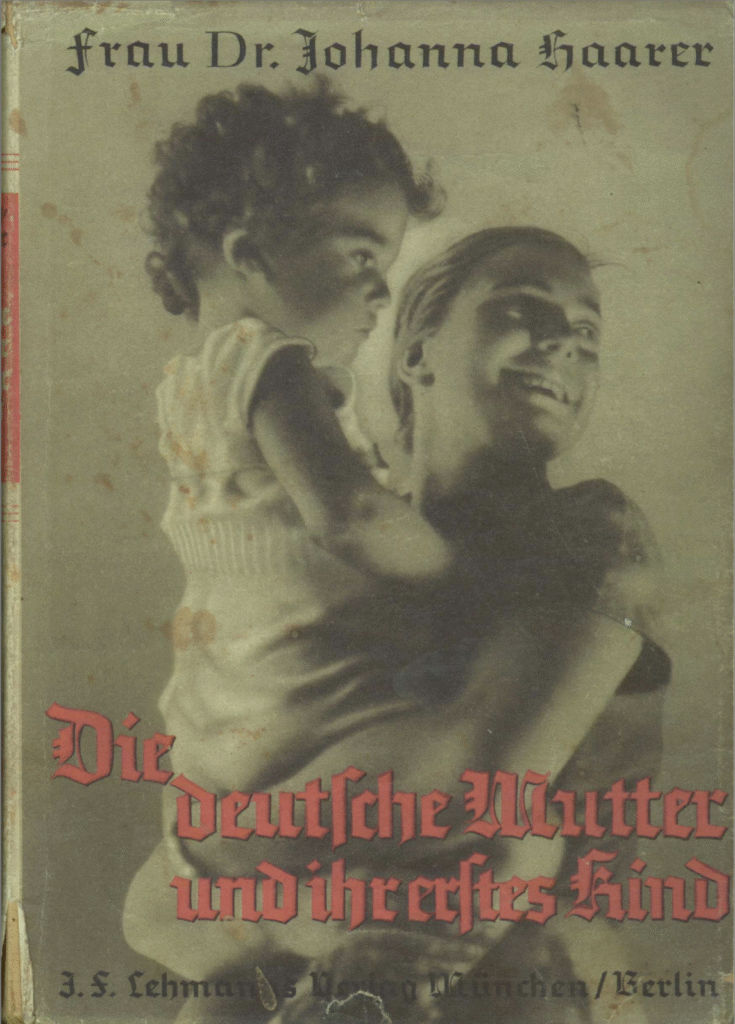

En 1934, l’Allemande Johanna Haarer publie Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind.

La proximité physique ? Découragée dès la naissance. Les pleurs ? À ignorer systématiquement. L’idée même de répondre rapidement aux besoins d’un bébé ? Un signe de faiblesse inadmissible qui fabriquerait des « individus mous ».

L’objectif est explicite : créer des soldats obéissants à leur Führer, prêts à donner leur vie pour lui. Haarer ne s’arrête pas là : en 1936, elle récidive avec Nos petits enfants, puis en 1939 avec un livre pour enfants au titre éloquent : Mère, raconte-moi Adolf Hitler !, dans lequel elle développe les thèses racistes et antisémites nazies sous forme de conte.

Et ça marche. Terriblement bien.

Son manuel devient un bestseller : distribué à des millions d’exemplaires, il forge toute une génération d’Allemands élevés selon ces préceptes. Une génération qui, devenue adulte, aura cette capacité sidérante à obéir sans sourciller, à ne pas se rebeller face à l’horreur, à accepter l’inacceptable.

Rétrospectivement, les historiens et sociologues se sont penchés sur cette énigme : comment expliquer cette obéissance extrême, cette absence de réaction collective face aux atrocités ? Comment comprendre que tout un peuple ait pu suivre sans broncher ?

La réponse commence dans les berceaux de 1934.

Ces enfants élevés selon Haarer — privés de réconfort, habitués à ce qu’on ignore leurs détresses, conditionnés dès le plus jeune âge à ne pas attendre de réponses à leurs besoins — sont devenus des adultes incapables de contester l’autorité. Ils ont appris, avant même de savoir parler, que leurs émotions ne comptaient pas, que leur mal-être ne méritait aucune attention, et que l’autorité ne se discutait pas.

Même si Haarer est une femme, elle s’inscrit dans un cadre politique profondément patriarcal où la maternité devient un instrument de contrôle social au service de l’État. D’ailleurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est emprisonnée pendant un an — ce qui prouve bien qu’on ne parlait pas là d’innocent conseil de puériculture.

Le plus effrayant ? Cette méthode a fonctionné exactement comme prévu.

Et plus effrayant encore : même après la guerre, ses livres ont continué à être édités, diffusés et recommandés aux jeunes mères allemandes jusqu’aux années 1980.

Comme si rien ne s’était passé.

Résultat : des générations entières ont été élevées selon ses principes, sans avoir conscience de leur origine politique et idéologique.

III. Après-guerre : quand l’idéologie se maquille en science </font color= »#D6FF3D »>

Après 1945 dans le reste du monde occidental, ces idées continuent aussi de circuler, s’adoucissant dans la forme, mais restant parfaitement intactes dans le fond.

Les méthodes behavioristes américaines et britanniques intègrent ces notions sans sourciller.

Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, les manuels médicaux continuent de recommander de laisser pleurer, de limiter le contact, et de placer bébé tout seul dans son lit dès les premiers mois.

L’objectif est transparent : les mères doivent redevenir « productives », s’occuper des autres enfants, et reprendre leur rôle dans l’économie domestique. Le bébé qui dort bien, c’est le bébé qui ne dérange pas l’organisation adulte.

Pratique, encore une fois.

IV. Années 70-90 : l’âge d’or du manuel grand public (ou comment vendre l’impossible) </font color= »#D6FF3D »>

Les années 70 à 90 voient débarquer des auteurs américains comme Richard Ferber (Solve Your Child’s Sleep Problems, 1985), qui « modernisent » le bon vieux laisser-pleurer.

Le vocabulaire change : on ne parle plus d’obéissance et d’endurance, mais d’autonomie et de « bien dormir ». Mais l’objectif ? Strictement identique : un bébé qui dort seul, toute la nuit, et qui ne vient pas « perturber » le rythme adulte.

Et le message s’installe, profond et culpabilisant : si votre bébé ne fait pas ça naturellement, c’est un problème à corriger. Vous avez raté quelque chose.

Merci pour la pression supplémentaire, vraiment.

vV. Anthropologie : petite leçon de réalité biologique </font color= »#D6FF3D »>

Bon, respirons un peu et regardons la réalité en face.

Quand on observe le règne animal, la séparation nocturne mère-petit est rarissime. Chez les mammifères, le contact est vital pour réguler la température, le rythme cardiaque, la respiration. C’est de la biologie de base.

Dans les sociétés humaines traditionnelles — Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Amérique latine — le cododo est la norme. La séparation nocturne ? Exceptionnelle, dictée par des situations extrêmes (maladie, danger).

D’un point de vue purement biologique et anthropologique, demander à un bébé humain de dormir seul et immobile pendant des heures, c’est une aberration. Mais culturellement, en Occident, c’est devenu le signe de la « bonne parentalité ».

L’ironie de la situation vous échappe ?

VI. Pourquoi prétendre à la neutralité, c’est de la malhonnêteté intellectuelle </font color= »#D6FF3D »>

Aujourd’hui, j’entends encore des professionnelles me dire qu’elles « laissent le choix » aux parents en restant neutres entre toutes les approches.

Stop.

Traiter maternage responsive et entraînement au sommeil comme deux options équivalentes, c’est effacer complètement ce contexte historique. C’est de la désinformation par omission.

On ne peut pas mettre sur le même plan :

-

- Une pratique née pour respecter les besoins physiologiques fondamentaux de l’enfant (réponses rapides, proximité, régulation naturelle)

-

- Et une pratique née pour répondre à des impératifs sociaux, politiques et économiques (discipline, obéissance, libération du temps maternel)

Si on veut vraiment être dans le « bon sens » et l’honnêteté, il faudrait au moins commencer par dire la vérité : ces deux pratiques ne partent pas du même endroit, ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne produisent pas les mêmes effets.

Point final.

Et si on arrêtait de considérer le sommeil des bébés comme un simple enjeu domestique, pour le regarder enfin comme ce qu’il est : un révélateur de société ?

L’entraînement au sommeil n’est pas une innocente « technique parentale ». C’est le produit de son époque, façonné par des idéologies, des intérêts politiques et économiques, et un rapport de pouvoir — notamment entre hommes et femmes.

Connaître cette histoire, ce n’est pas juger les parents qui font ce choix. C’est leur donner les moyens de le faire en connaissance de cause.

Très interessant merci 💕

Bonsoir,

Mon bébé à 4mois et demi et il dort avec moi sur oi chaque nuit depuis sa naissance. Bien sur de façon sécurisé.

Je me suis confié a certains professionnels de santé qui me fesait comprendre que c’était « pas normal ».

Désormais j’en parle beaucoup moins pour éviter tout jugement.

Je suis une mère seule, mon fils est élevée par des femmes et ca lui servira.

Et oui parfois c’est fatiguant mais quand je le vois se réveiller et me sourire , je fond d’amour ❤️

Je comprends tellement ce que vous décrivez… Et malheureusement, je lis très souvent ce sentiment d’isolement quand les parents pratiquent le cododo. Ce n’est pas vous qui êtes “anormale”, ce sont plutôt les normes sociales qui se sont éloignées de la réalité des besoins des bébés.

Et je trouve votre phrase magnifique : “mon fils est élevé par des femmes et ça lui servira”. Je ne peux qu’applaudir!

Merci ♥️